役員報酬を損金に算入するための基本ルールと役員住宅を使った税金対策

1 役員報酬を損金に算入できなければ資金繰りに影響が出る?

役員報酬は、従業員給与と違い、税務上のさまざまな取り決めがあります。例えば、従業員給与は基本的に全額を損金に算入できますが、役員報酬は毎月同額でなければならないなど、一定の方法で支払われたものでなければ損金に算入できません。

役員報酬は金額が大きいので、取り扱いを間違えて損金に算入できないと想定外に税負担が重くなり、資金繰りにも影響します。このような事態を避けるためにも、役員報酬に関する税務上の取り扱いを正確に把握しましょう。

また、役員関連で活用できる税金対策に「役員が居住用に借りている自宅の社宅化」があります。一般的には社宅家賃の5割程度が損金に算入できるといわれています。ただし、一定の取り決めなどが必要になりますので、決められた取り決め通り正確に実施することが大切です。

この記事では役員報酬の基本的なルールと、役員社宅に関する税金対策について分かりやすく紹介していきます。

2 損金に算入できる3つの役員報酬

税務上、損金算入できる役員報酬は、以下のいずれかに限られています。なお、業績連動給与を損金に算入できるのは有価証券報告書の提出企業(いわゆる上場企業)などに限られるので、中小企業は、定期同額給与か事前確定届出給与で支給するのが通常です。

- 定期同額給与

- 事前確定届出給与

- 業績連動給与

仮に、いずれにも該当しない役員報酬を損金に算入して確定申告をしてしまった場合、税務調査などで指摘を受け、役員報酬分に係る法人税を支払うことになります。役員個人には支給時に所得税が課税されているので、損金に算入できないこの役員報酬には法人税と所得税が二重に課されることになります。

3 定期同額給与とは?

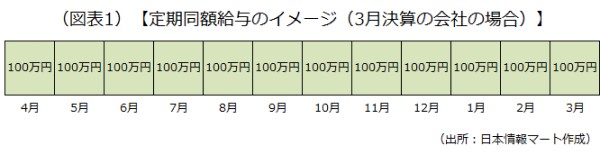

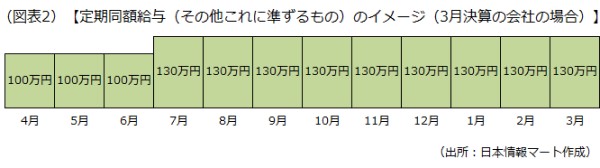

定期同額給与とは、毎月同額を給与として支給するものです。例えば、3月決算の会社の場合、4月から翌年3月までの12カ月の支給時期における支給額が同額でなければなりません。

定期同額給与の金額を変更できるのは、原則として事業年度の開始から3カ月以内に限られます。例えば、3月決算の会社であれば、6月30日までに改定されて支給される役員報酬が該当します。役員報酬の支給金額変更には株主総会での普通決議が必要です。

なお、役員の職制上の地位の変更など一定の理由(臨時改定事由や業績悪化改定事由)がある場合は、期中でも役員報酬の減額が認められ、毎月同額でなくなった場合も全額損金として認められます。とはいえ、損金に算入するためには、定められた期間内の支給額を同じ額にする必要があります。

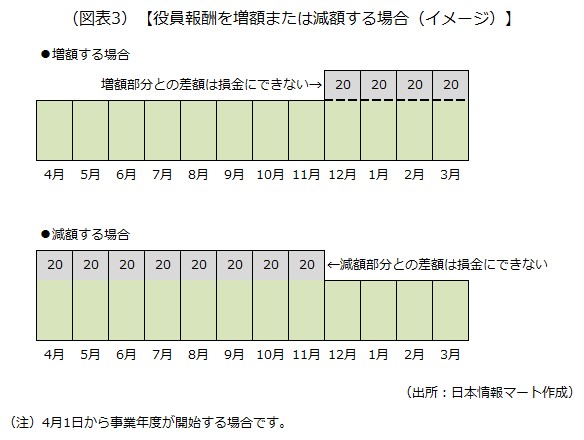

では、事業年度の開始から3カ月が過ぎ、期中に増額・減額をした場合(臨時改定事由や業績悪化改定事由がない場合に限る)はどうなるのでしょうか。答えは次の通りです。

- 3月決算の会社が、12月以降の役員報酬を月20万円「増額」した場合、「20万円×4カ月間(12月~3月)=80万円」を損金に算入できない

- 3月決算の会社が、12月以降の役員報酬を月20万円「減額」した場合、「20万円×8カ月間(4月~11月)=160万円」を損金に算入できない

また、役員報酬は給与所得であるため、法人税のルールにかかわらず所得税の対象になります。つまり、損金とすることができない役員報酬額の部分には、法人税と所得税が二重に課されることになります。

4 事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、いわゆる役員賞与に当たり、支給するためには原則として一定の届出が必要です。

具体的には、株主総会等の決議をした日から1カ月以内など、定められた期限内に税務署へ届出書を提出し、その届出書に記載した対象者・支給日・支給金額の内容通りに支給します。手続きは煩雑ですが、支給額や支給時期を自由に決めることができます。ただし、届出書に記載した対象者・支給日・支給金額の内容通りに支給しなければ、その全額が損金に算入できなくなってしまうので注意が必要です。

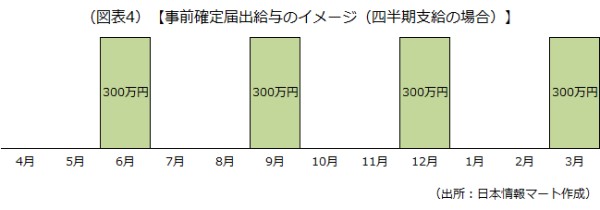

事前確定届出給与のイメージ(四半期支給の場合)は次の通りです。

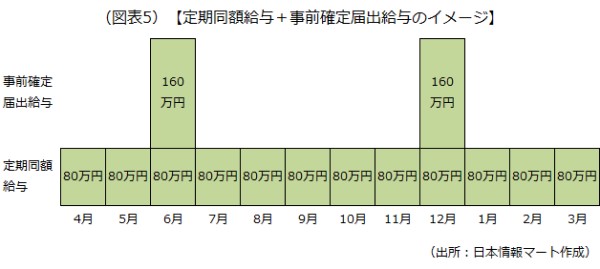

また、事前確定届出給与を前述した定期同額給与と組み合わせて、役員賞与を設定する場合があります。

5 役員報酬を変更する場合のスケジュール

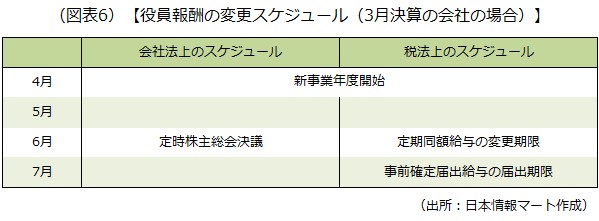

ここまで触れてきたように、定期同額給与と事前確定届出給与を変更する際は、その期限を守らなければなりません。3月決算の会社を例にとると、役員報酬を変更するスケジュールは次のようになります。

3月決算の場合、定時株主総会は6月末までに開催することになっています。定期同額給与の変更は、原則として事業年度開始の日から3カ月以内なので、6月末が期限です。

事前確定届出給与は、定時株主総会による決議から1カ月以内、または事業年度開始の日から4カ月以内のいずれか早い日が届出期限です。例えば、6月20日に株主総会が開催された場合、7月20日と7月31日を比較し、早い日である7月20日が届出期限となります。

6 ルールを守っていても高額すぎるとみなされた部分は損金に算入できない

ここまで紹介してきたルールにのっとって役員報酬を支給していても、役員の職務内容や会社の業績などと照らし、高額すぎるとみなされた場合、その高額とみなされた部分の金額は損金に算入できません。

支給額が高額かどうかの判断は、金額のみで判断されるわけではなく、実質基準と形式基準の2つの基準に従って総合的に判断されます。

- 実質基準:役員の職務内容、会社の収益状況、従業員に対する給与の支給状況、類似する会社の役員給与の支給状況などから判断する

- 形式基準:定款の定めまたは株主総会の決議によって決定した役員報酬の金額の限度額に照らす

役員報酬の支給額を変更する際には、その検討過程を詳細に説明できるよう、議事録などの関係書類を作成しておくようにしましょう。

7 損金に算入できる役員社宅の賃借料

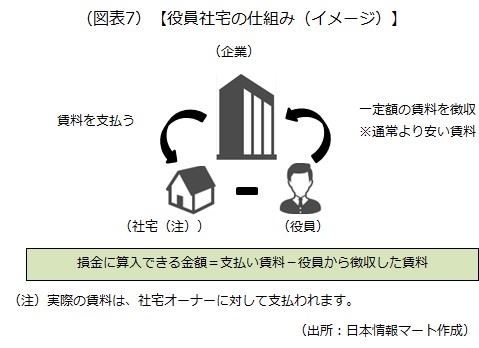

役員が居住用に借りている自宅については、通常、役員個人が賃貸借契約をしています。これを会社の賃貸借契約に変更すると、会社が借りた住居を社宅として役員に貸し付けるかたちとなり、会社が支払う家賃と役員から受け取る家賃の差額を損金に算入できます。このメリットは大きく、

一般的に、社宅家賃の5割程度が損金に算入できる

といわれます。

ただし、役員の家賃負担額には一定の基準があります。役員は、国税庁が定めた「一定額の家賃」以上の額を会社に支払うことで、税務署に社宅であると認めてもらえます。この定められた額より少ないと、上記の損金に算入できる部分は損金に算入できない役員報酬とみなされ、課税対象になります。

具体的には、役員が支払う家賃については、床面積などから次の3つの住宅に区別して計算されることになっています。

- 小規模な住宅

- 小規模な住宅に該当しない住宅

- 豪華社宅

1)小規模な住宅

小規模な住宅とは、建物の法定耐用年数が30年を超える場合は床面積が99平方メートル以下、30年以下の場合には、132平方メートル以下の住宅のことです。次の1~3の合計額が、役員が支払う家賃になります。

- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

- 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2)小規模な住宅に該当しない住宅

小規模な住宅に該当しない場合、次の2種類に分けて役員の家賃を計算します。

1.自社所有の社宅の場合

次のa.とb.の合計額の12分の1

a.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の法定耐用年数が30年を超える場合は10%)

b.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

2.他から借りた住宅を社宅にする場合

会社が支払う家賃の50%の金額と1.で算出した金額の、いずれか多い金額

3)豪華社宅

豪華社宅は家賃の全額が役員の負担となるので、税金対策ができません。豪華社宅に該当するか否かは、

床面積が240平方メートルを超える場合で、かつ物件価格・家賃・内装や外装の設備の状況などを考慮した総合的判断

となります。また、床面積が240平方メートル以下でも、プールなど役員の個人的な嗜好が反映されている設備があると豪華社宅とみなされます。

なお、家賃負担額以外にも、光熱費、駐車場代などは、役員本人の負担となり、もし会社が負担すると役員報酬として課税対象になります。

留意点も多少ありますが、居住用の自宅を社宅化することで役員報酬を減額すれば、会社が負担する社会保険料を抑えることができます。また、役員個人としての家賃負担が軽減されるので、結果として手取り額が増えるのと同じ効果を得られます。

以上

(監修 エスコート税理士法人 税理士 林孝行)

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2024年3月18日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。上記内容に関するお問い合わせなどは、お手数ですが下記の電子メールアドレスあてにご連絡をお願いいたします。

【電子メールでのお問い合わせ先】

inquiry01@jim.jp

(株式会社日本情報マートが、皆様からのお問い合わせを承ります。なお、株式会社日本情報マートの会社概要は、ウェブサイト https://www.jim.jp/company/をご覧ください)

ご回答は平日午前10:00~18:00とさせていただいておりますので、ご了承ください。